Gruppo sanguigno: definizione, storia, distribuzione e rapporto con l’alimentazione

Questo articolo è particolarmente lungo e tratta in maniera approfondita tutti gli aspetti che ruotano intorno al gruppo sanguigno. Per una lettura più agevole riporto i principali temi trattati:

1 Che cos’è il gruppo sanguigno?

Prima di dare una definizione di gruppo sanguigno, penso sia importante sapere chi e quando è stato scoperto, dato che fino a qualche tempo fa non se ne sapeva nulla.

Pur non disponendo di un dato essenziale come il gruppo sanguigno, le trasfusioni di sangue venivano praticate già nel XVII secolo, ma come prevedibile non sempre gli effetti erano quelli sperati e spesso il risultato finale era la morte del paziente.

Infatti a quel tempo l’uomo non era ancora a conoscenza delle pericolose reazioni di incompatibilità che si scatenavano quando due soggetti presentavano gruppi sanguigni diversi, proprio perché questi non si conoscevano ancora.

Karl Landsteiner

La svolta si ebbe nel 1901, grazie al lavoro del medico austriaco Karl Landsteiner che in quell’anno fece l’importantissima scoperta dei gruppi sanguigni AB0, che gli valse il premio nobel per la medicina e la filosofia nel 1930. Successivamente, nel 1940, il dott. Landsteiner, con l’aiuto dell’immunologo statuinitense Alexander Wiener, arrivò a scoprire anche l’esistenza del fattore sanguigno Rhesus (RH).

Che cos’è il gruppo sanguigno?

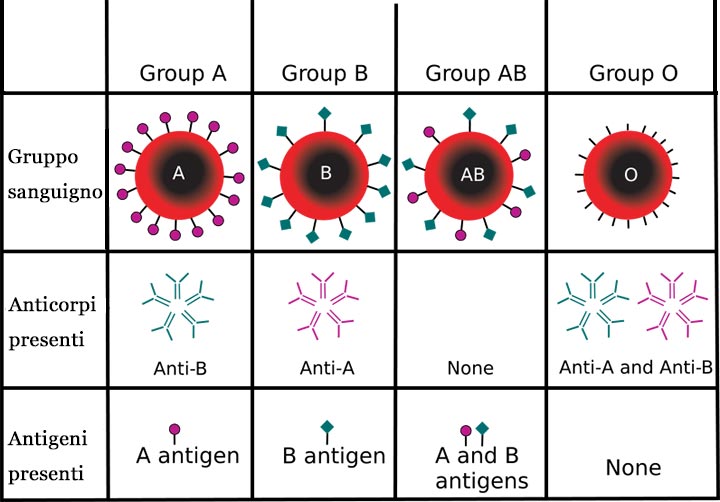

I gruppi sanguigni sono determinati dalla presenza di antigeni, ovvero delle proteine specifiche sulla superficie dei globuli rossi. Gli antigeni si comportano come delle antenne che captano l’ingresso di “sostanze non autorizzate”, producendo delle reazioni immunitarie. Quando ciò avviene gli antigeni stimolano la produzione di anticorpi in grado di legarsi (il termine tecnico è “agglutinarsi”) ed uccidere queste sostanze estranee.

Nel sistema AB0 scoperto dal dott. Karl Landsteiner i gruppi sanguigni sono quattro: A, B, AB e 0. Questi sono caratterizzati dalla presenza o dall’assenza degli antigeni A e B.

- gruppo sanguigno 0: non contiene antigeni;

- gruppo sanguigno A: contiene antigeni A;

- gruppo sanguigno B: contiene Antigeni B;

- gruppo sanguigno AB: contiene antigeni A e B

Inoltre l’organismo produce degli anticorpi diretti contro gli antigeni che non sono presenti sulla superficie dei propri globuli rossi.

- gruppo sanguigno 0: produce anticorpi anti-A che anti-B.

- gruppo sanguigno A: produce anticorpi anti-B

- gruppo sanguigno B: produce anticorpi anti-A

- gruppo sanguigno AB: non produce alcun anticorpo

Come conseguenza di quanto fin’ora detto, la donazione di sangue può avvenire così come spiegato nell’immagine che segue.

Il fattore Rh

Il fattore Rh (Rhesus) si basa sulla presenza o meno di una determinata proteina sulla superficie dei globuli rossi ed è un’altro fattore fondamentale per determinare la compatibilità quando si effettuano trasfusioni di sangue. La scoperta del fattore Rh fu resa possibile dagli studi condotti su un gruppo di macachi Rhesus, da cui derivò il nome Rh. Se questa proteina è presente si parla di Rh positivo (Rh+), se è assente si parla di Rh negativo (Rh-).

A differenza di quanto accadeva per i gruppi sanguigni A, B e 0 un individuo Rh- non ha nel suo sangue gli anticorpi per il fattore Rh positivo. Questi anticorpi si formano non appena il paziente riceve una trasfusione di sangue Rh positivo. Il processo è inizialmente molto lento e non causa subito problemi.

Le complicazioni insorgeranno solamente nel caso di una seconda trasfusione da un donatore incompatibile, quando il sangue del paziente sarà già ricco di anticorpi anti-Rh che andranno ad aggredire i globuli rossi trasfusi provocandone l’agglutinazione.

Donatore e ricevitore universale

Alla luce di quanto sopra è facile capire che un donatore 0 Rh negativo può donare sangue a qualsiasi gruppo sia positivo che negativo, per questo viene definito come donatore universale, mentre può ricevere sangue solo da un donatore Rh 0 negativo, mentre un donatore 0 RH positivo può donare a qualsiasi soggetto, purchè Rh+, ma può ricevere da qualsiasi donatore 0. Il soggetto AB+ può donare solo ai soggetti AB+ ma può ricevere sangue da qualsiasi gruppo sia positivo che negativo, per questo viene definito come ricevitore universale.

La presenza o meno di questo antigene è fondamentale in gravidanza quando la madre sia Rh negativo e il feto Rh positivo.

La trasfusione di sangue, oltre al gruppo, deve prendere in considerazione anche il fattore Rh, come segue:

La presenza dei vari gruppi sanguigni rappresenta un grosso ostacolo nel caso di trasfusioni. Gli ospedali devono mantenere scorte dei vari gruppi sanguigni e un’ingente scorta di gruppo 0 Rh- da utilizzare quando non si conosce il gruppo del paziente e non si ha tempo di effettuare le analisi, come nel caso di persone coinvolte in incidenti gravi che presentino emorragie particolarmente rilevanti. Alcuni studi sono volti a trattare il sangue in modo da eliminare gli antigeni A, B ed Rh e quindi a rendere il sangue 0 negativo.

Gruppo sanguigno più raro

Il gruppo sanguigno più raro in assoluto, che è anche quello più recente nell’evoluzione umana, è il gruppo AB e più nello specifico il gruppo sanguigno AB RH-, di cui si stima faccia parte meno del 2% della popolazione mondiale. Il più comune è invece il gruppo sanguigno 0 RH+.

2 Relazione tra gruppo sanguigno e alimentazione

Nonostante l’efficacia della dieta del gruppo sanguigno, di cui sono testimoni migliaia di pazienti guariti dopo aver cambiato le loro abitudini alimentari, si fa ancora fatica a comprendere il rapporto tra gruppo sanguigno ed alimentazione.

Perché è così importante il gruppo sanguigno? Che ruolo ha nella scelta del cibo e nella formazione delle malattie?

Queste sono alcune delle domande che spesso molte persone si fanno e a cui nessuno ha ancora ancora risposta.

Dott. Peter J. D’Adamo

Tuttavia c’è chi una risposta già l’ha data da tempo a questi quesiti. E non è altro che il dott. Peter J. D’Adamo, ovvero il padre fondatore della dieta del gruppo sanguigno.

Nel suo libro L’alimentazione su Misura il dottor D’Adamo spiega per filo e per segno il motivo per cui il gruppo sanguigno è così importante.

In questa pagina riporto un breve sunto di ciò che dice il dottore, sperando d’esserti d’aiuto se anche tu, come molti altri, ancora hai dei dubbi sulla vericità scientifica di questa dieta.

1) Gli antigeni

La natura ha dotato il sistema immunitario di un meccanismo molto sofisticato, che gli permette di capire se una sostanza è o meno estranea. Tale meccanismo si basa su delle sostanze chimiche chiamate antigeni. Tutte le forme di vita possiedono antigeni esclusivi che possono essere accumunate a delle vere e proprie “impronte biologiche”.

Gli antigeni correlati ai gruppi sanguigni sono tra i più potenti dei molti antigeni presenti nel nostro organismo. La loro sensibilità è tale da garantirci un sistema d’allarme incredibilmente vigile ed efficiente.

Quando le difese immunitarie del nostro organismo entrano in contatto con qualcosa di sospetto, come l’antigene estraneo di un batterio, per prima cosa si consultano con l’antigene che determina il gruppo sanguigno per capire se l’estraneo è un amico, o un nemico.

Ogni gruppo sanguigno è caratterizzato dalla presenza di un antigene specifico al quale, tra l’altro, deve anche il suo nome (Vedi tabella sottostante).

Per capire meglio la natura degli antigeni specifici di ciascun gruppo sanguigno, provate ad immaginarli come delle antenne che sporgono dalla superficie delle cellule. Queste antenne sono composte da due parti: lo stelo che serve da supporto e l’estremità che funge da ricevente e trasmittente. Il supporto, a sua volta, è formato dall’unione di innumerevoli molecole di uno zucchero, il fucosio.

- Il gruppo sanguigno più semplice è stato chiamato 0 (zero), proprio per indicare l’assenza di antigeni: in questo caso, infatti, le cellule hanno solo la porzione di supporto dell’antenna, cioè le catene di fucosio.

- Nel gruppo sanguigno A al primigenio supporto di fucosio è unito un altro zucchero chiamato N-acetil-galattosamina.

- Nel gruppo sanguigno B al primigenio supporto di fucosio è unito un altro zucchero chiamato D-galattosamina.

- Nel gruppo sanguigno AB, al primigenio supporto di fucosio sono uniti sia la Nacetil-galattosamina sia la D-galattosamina.

Oltre agli antigeni ci sono altri metodi che contraddistinguono i gruppi sanguigni. Infatti nelle schede mediche, nella dicitura riportante il nostro gruppo sanguigno, oltre alla sigla 0, A, B ed AB, viene posta accanto anche la sigla RH + o – (positivo, o negativo).

E’ indubbiamente una distinzione importante da fare in campo medico, ma rimane un dettaglio trascurabile per quanto concerne gli aspetti che esamineremo in questo articolo, ovvero la correlazione tra dieta e gruppo sanguigno (emodieta).

2) Antigeni e anticorpi

Quando l’antigene che determina il gruppo sanguigno si accorge dell’ingresso di un antigene estraneo, stimola subito la produzione di anticorpi, con l’obiettivo di contrastare l’intruso. Gli anticorpi, prodotti da cellule specializzate del sistema immunitario, hanno infatti il compito specifico di “aggrapparsi” all’antigene estraneo, bloccarlo e favorirne la distruzione.

Le cellule del sistema immunitario producono un’infinita varietà di anticorpi, ognuno adatto a contrastare un nemico specifico e ben definito.

Questi ultimi, da parte loro, cercano in tutti i modi di fuorviare i «radar» del sistema immunitario e nel tentativo di rendersi invisibili possono addirittura arrivare a modificare i propri antigeni, cercando di mimetizzarli per renderli più accettabili da parte dell’organismo. Ma il nostro sistema difensivo, vigile ed efficiente, è in grado di fronteggiare la situazione elaborando nuovi tipi di anticorpi.

Questi ultimi, da parte loro, cercano in tutti i modi di fuorviare i «radar» del sistema immunitario e nel tentativo di rendersi invisibili possono addirittura arrivare a modificare i propri antigeni, cercando di mimetizzarli per renderli più accettabili da parte dell’organismo. Ma il nostro sistema difensivo, vigile ed efficiente, è in grado di fronteggiare la situazione elaborando nuovi tipi di anticorpi.

Facciamo un semplice esempio con un virus, o un batterio: una volta penetrato nell’organismo esso, per via della sua struttura antigenica diversa, mette in moto il sistema immunitario che produce anticorpi specifici contro quel tipo di virus, o batterio. Gli anticorpi si gettano verso gli antigeni estranei, che sporgono dal corpo del microrganismo e vi si attaccano.

Si innesca così una reazione chiamata “agglutinazione“, grazie alla quale i microrganismi si attaccano gli uni agli altri formando piccoli ammassi che tendono a precipitare. Tutto questo rende più facile la loro eliminazione.

Il sistema formato dagli antigeni dei gruppi sanguigni e dagli anticorpi corrispondenti ha molte altre funzioni.

Circa un secolo fa il Dott. Karl Landsteiner si rese conto che le persone appartenenti a un gruppo sanguigno presentavano nel sangue anticorpi diretti contro gli antigeni caratteristici degli altri gruppi sanguigni.

Questa fu una scoperta davvero rivoluzionaria perché consentì di capire come mai certe persone potevano scambiarsi il sangue e altre no. Fino a quel momento, infatti, le trasfusioni di sangue avvenivano affidandosi al caso: nei casi fortunati tutto procedeva bene, negli altri il paziente poteva anche morire, ma nessuno sapeva spiegarsi il perché.

Grazie al doTT. Karl Landsteiner ora siamo in grado di capire quali gruppi sanguigni vengono considerati amici da altri gruppi sanguigni e quali, invece, no.

Secondo quella che dalla medicina ufficiale viene chiamata la Legge di Landsteiner:

- I soggetti di gruppo sanguigno A hanno anticorpi anti-B. Essi, pertanto, rigettano il sangue di gruppo B.

- I soggetti con gruppo sanguigno B hanno anticorpi anti-A. Essi, pertanto, rigettano il sangue di gruppo A.

Le persone di gruppo A e di gruppo B non possono quindi scambiarsi il sangue. - I soggetti di gruppo sanguigno AB non hanno né anticorpi anti-A, né anticorpi anti-B. Essi possono ricevere il sangue da tutti. Però, visto che i loro globuli rossi hanno l’antigene A e quello B, non possono donare sangue ai soggetti appartenenti ad altri gruppi sanguigni. Le persone di gruppo AB possono dunque ricevere sangue da chiunque, ma non possono donarlo a nessuno, eccetto che ad altre persone di gruppo AB.

- I soggetti di gruppo sanguigno 0 hanno anticorpi anti-A e anti-B. Essi, pertanto, rigettano il sangue di gruppo A, B e AB.Le persone di gruppo 0 non possono quindi ricevere sangue da nessuno, eccetto che da altre persone di gruppo 0. Esse, però, non possedendo né antigeni anti-A, né antigeni anti-B, possono donare Il loro sangue a chiunque. Per questo vengono chiamati donatori universali.

Gli anticorpi diretti contro altri gruppi sanguigni sono i più potenti del nostro sistema immunitario. La loro abilità nell’agglutinare i globuli rossi di gruppo diverso è così spiccata che il fenomeno può essere addirittura osservato a occhio nudo mettendo a contatto due gocce di sangue non compatibili.

La maggior parte degli altri anticorpi viene prodotta sotto l’influsso di particolari stimoli (ad esempio una vaccinazione, oppure un’infezione). Gli anticorpi dei gruppi sanguigni, invece, vengono elaborati automaticamente. Spesso essi compaiono nel sangue al momento della nascita e raggiungono i livelli che manterranno anche nell’età adulta già verso i quattro mesi di vita. Ma c’è molto di più.

3) Antigeni ed alimenti

Alcuni ricercatori che operano in questo campo hanno scoperto che molte sostanze nutritive sono in grado di agglutinare le cellule di alcuni gruppi sanguigni (in un modo molto simile al rigetto), ma non di altri.

Ciò significa che un alimento può, per esempio, risultare dannoso per le cellule di un soggetto di tipo A e benefico per le cellule di un soggetto di tipo B. Non a caso, molti degli antigeni presenti negli alimenti hanno caratteristiche simili all’antigene A, o a quello B.

Questa scoperta ha rivelato l’esistenza di una correlazione scientifica tra gruppi sanguigni e dieta. Sorprendentemente, però, le sue possibilità applicative sono rimaste nascoste, accumulando polvere per quasi un secolo, fino a quando un esiguo gruppo di ricercatori, medici e nutrizionisti ha iniziato a esplorarle.

4) Lectine: correlazione tra dieta e gruppo sanguigno

Tra sangue ed alimenti si verifica una reazione chimica che fa parte del nostro bagaglio genetico. Può sembrare sorprendente ma, anche se siamo all’inizio del XXI secolo, il sistema digestivo e quello immunitario conservano ancora una predilezione per i cibi consumati dagli antenati di gruppo sanguigno simile al nostro.

Il motivo risiede in proteine chiamate “lectine“. Queste ultime, che si trovano in abbondanza negli alimenti, sono dotate di proprietà agglutinanti che si esprimono nel sangue.

Lectine, un collante pericoloso

In natura, le lectine costituiscono un mezzo semplice ed efficace che consente a un organismo di attaccarsi ad un altro. Un gran numero di microbi e anche lo stesso sistema immunitario, fanno uso di questa specie di “colla biologica”. Ad esempio le cellule che tappezzano i condotti attraverso i quali la bile lascia il fegato per arrivare nella cistifellea, hanno una superficie ricchissima di lectine, che hanno il compito di bloccare batteri e parassiti indesiderati.

Anche i microrganismi, però, sono ricchi di lectine che funzionano come ventose, consentendo loro di ancorarsi saldamente alle mucose del nostro organismo. Spesso le lectine di virus e batteri sono simili agli antigeni dei gruppi sanguigni e costituiscono un vero flagello per le persone che aggrediscono.

Le medesime considerazioni valgono per il cibo. Quando mangiamo un alimento contenente lectine incompatibili con il nostro gruppo sanguigno, esse si sistemano in un organo (reni, fegato, cervello, stomaco eccetera) e iniziano ad agglutinare globuli rossi in quell’area.

Parecchie lectine di origine alimentare presentano caratteristiche simili a quelle degli antigeni dei gruppi sanguigni e si comportano pertanto come nemici per le persone che possiedono anticorpi diretti contro quello specifico antigene.

Latte e latticini, ad esempio, posseggono lectine molto simili all’antigene B: se una persona di gruppo sanguigno A beve un po’ di latte vaccino, il suo sistema immunitario metterà subito in moto i meccanismi di agglutinazione nel tentativo di eliminare l’intruso.

Esempio di un processo di agglutinazione

Fagioli di spagna

Supponiamo di far mangiare un piatto di fagioli bianchi di Spagna a una persona di gruppo sanguigno A. La digestione dei fagioli inizia nello stomaco, ma la lectina in essi contenuta è resistente all’azione del succo gastrico acido. A questo punto possono succedere due cose: la lectina, intatta, può interagire con le pareti dello stomaco, oppure proseguire il suo viaggio verso l’intestino.

Anche a questo livello il suo destino può seguire due strade differenti: la lectina può “attaccare” la parete intestinale, oppure può passare nel sangue ed essere trasportata in tutto l’organismo. Ciascuna lectina, però, ha le sue predilezioni e quindi gli organi che possono essere colpiti sono diversi.

Una volta giunta a destinazione, la lectina esercita un effetto magnetico sulle cellule che la circondano: le attira e favorisce la formazione di microscopici agglomerati che, in un secondo tempo, vengono distrutti.

5) Lectine, una colla pericolosa

Le lectine dannose per il nostro gruppo sanguigno possono causare una lunga lista di problemi.

Il 95% delle lectine assunte tramite gli alimenti viene eliminato senza problemi dall’organismo. Il restante 5 %, però, riesce a raggiungere il sangue dove innesca tutta una serie di reazioni negative che portano alla distruzione di globuli rossi e bianchi.

Le lectine possono inoltre danneggiare le pareti dello stomaco e dell’intestino, scatenando una violenta infiammazione delle mucose che provocando disturbi molto simili a quelli di un’allergia alimentare.

Non è nemmeno necessario consumarne quantità notevoli: bastano piccolissime quantità per agglutinare un numero elevatissimo di cellule. Sempre che, ovviamente, vi sia incompatibilità con il gruppo sanguigno.

Per questo motivo è importante eliminare dalla nostra alimentazione i cibi che contengono lectine incompatibili con il nostro gruppo sanguigno. Il glutine, per esempio, cioè la lectina caratteristica del frumento e di molti altri cereali (kamut, farro, segale, orzo, avena, ecc.), si può attaccare alla parete dell’intestino provocando un’infiammazione dolorosa.

Le lectine hanno strutture diverse a seconda della loro provenienza. Quella del amaranto, per esempio, ha una forma diversa da quella della soia e, pertanto, reagirà con sostanze differenti; ciascuna di loro risulterà quindi dannosa per alcuni gruppi sanguigni e benefica per altri.

Anche i tessuti del sistema nervoso sono molto sensibili all’agglutinazione indotta dalle lectine di origine alimentare.

La lectina estratta dalle lenticchie, se iniettata in un’articolazione di coniglio, induce la comparsa di un’infiammazione locale che ha caratteristiche sovrapponibili a quelle dell’artrite reumatoide.

In effetti, molte persone che soffrono di questa malattia si sentono meglio evitando ortaggi appartenenti alla famiglia delle Solanacee, come pomodori, melanzane e patate. Ciò non sorprende perché le Solanacee sono ricche di lectine, particolarmente dannose specialmente per i soggetti di gruppo sanguigno A.

Le lectine presenti nei diversi alimenti possono anche attaccarsi ai recettori di superficie dei globuli bianchi, stimolandoli a riprodursi più velocemente. Esse sono pertanto dei mitogeni.

Questo termine sta a significare che la lectina induce la cellula a entrare in una fase del ciclo biologico chiamato “mitosi”, cioè la fase in cui una cellula si divide a metà per dare origine a due altre cellule.

[Tweet “Tutti gli ortaggi della famiglia della solanacee sono dannose per il gruppo sanguigno A”]

Visto che l’antigene caratteristico di ciascun gruppo sanguigno ha una configurazione unica, molte lectine interagiscono con un determinato tipo di sangue proprio perché dotate di una configurazione che si adatta bene a quel particolare antigene.

Per esempio le lectine contenute in una porzione di fagioli bianchi di Spagna, agglutinano le cellule di tipo A, perché in grado di attaccarsi all’antigene A. L’antigene del gruppo sanguigno B caratterizzato da una struttura chimica diversa, non sarà invece attaccato. Per contro, una lectina dell’amaranto può attaccare e agglutinare le cellule del gruppo sanguigno B, ma non danneggerà quelle del tipo A.

6) Come capire se un alimento è dannoso oppure no.

Nel suo libro il dr. Peter D’Adamo ci spiega che spesso gli capitano dei pazienti che affermano di seguire alla lettera la dieta adatta al loro gruppo sanguigno e di evitare accuratamente tutti i cibi contenenti lectine incompatibili, tutta via ogni volta lui riesce a capire quando mentono. Come ci riesce?

Ecco la sua risposta: “lo so perché gli effetti delle lectine sui diversi gruppi sanguigni non sono una semplice teoria, ma un’evidenza scientifica”.

Il dr. D’Adamo afferma di aver esaminato praticamente tutti i cibi più comuni e, utilizzando metodiche cliniche e di laboratorio, ne ha testato la reattività con i diversi gruppi sanguigni. I risultati delle prove sono ben visibili al microscopio e l’unione con un gruppo incompatibile determina sempre l’agglutinazione.

Il test dell’indacano

Oltre a quello poch’anzi descritto, esiste un altro metodo scientifico per capire se abbiamo ingerito lectine dannose per il nostro organismo. Si tratta di una semplice analisi delle urine, mediante il quale viene misurata su una scala colorimetrica l’escrezione di indacano, un indolo correlato ai fenomeni di fermentazione intestinale.

In pratica, se fegato e intestino non riescono a digerire e a utilizzare bene le proteine, si producono sostanze chimiche chiamate indoli che vengono eliminati attraverso le feci e le urine.

Se evitiamo i cibi che contengono lectine dannose, oppure cibi che richiedono troppo lavoro al nostro apparato digestivo, l’escrezione urinaria di indacano sarà minima.

Al contrario, se consumiamo regolarmente cibi ricchi di lectine dannose per il nostro gruppo sanguigno, oppure difficili da digerire, l’escrezione di indacano nelle urine sarà alta.

Il dr. Peter J. D’Adamo ha riscontrato che l’ingestione, anche sporadica, di un cibo non compatibile con un dato gruppo sanguigno, crea delle reazioni esagerate, non osservabili nei soggetti che hanno un’altro gruppo sanguigno compatibile con quel preciso alimento.

ESEMPIO

Se una persona di gruppo A consuma un insaccato, per esempio della lonza, i nitriti (sostanza ad azione conservante) contenuti avranno un’attività tossica ben 90 volte superiore a quella svolta in un soggetto appartenente a un altro gruppo sanguigno.

Come si effettua il test dell’indacano?

- 1° Passaggio. Si aggiunge all’urina acido cloridrico e ferro, dai quale si ottiene una reazione chimica che sviluppa fumo.

- 2° Passaggio. La miscela viene lasciata riposare per circa 2 minuti, poi si aggiungono 3 gocce di cloroformio che fanno liberare una maggiore quantità di fumo di colore variabile dall’azzurro chiaro al blu scuro.

- 3° Passaggio. Il risultato della reazione viene misurato con l’ausilio di una scala colorimetrica.

Il risultato varia solitamente da una scala che va da 0 a 4, o più.

- Tra 0 e 2 il risultato è buono;

- Tra 2,5 e 3 c’è qualche problema;

- Tra 3 e 4 (o superiore) la situazione è critica.

Solitamente l’escrezione urinaria di indacano, che evidenza una cattiva alimentazione, si aggira intorno a valori di circa 2,5. Seguendo una dieta adatta al proprio gruppo sanguigno tale valore può scendere a valori normali (sotto a 2) in circa 2 settimane.

Forse è la prima volta che sentite parlare del test dell’indacano, utilizzato dalla medicina ufficiale fino a qualche anno fa, per diagnosticare la presenza di problemi alla flora batterica intestinale.

Il dr. Peter D’Adamo è convinto che quando tante persone impareranno finalmente a elaborare la loro dieta, in base al legame che esiste tra lectine e gruppo sanguigno, questo test tornerà ad essere molto utilizzato.

Conclusione del dr. Peter D’Adamo

In conclusione il dr. Peter D’Adamo incoraggia i lettori a provare un cambio di alimentazione per almeno 2 settimane, con la promessa che tale lasso di tempo sarà sufficiente per vedere i primi risultati apprezzabili, risultati che lui ha già constatato di persona su più di 4.000 persone.

Tali risultati sono: aumento della vitalità, perdita di peso, miglioramento dei problemi digestivi e miglioramento di disturbi cronici come allergie, asma, cefalee e bruciori di stomaco.

Peter J. D’Adamo con Catherine Whitney, L’alimentazine su misura.

Sperling & Kupfer Editori, Milano (1997).

Per maggiori info su questo argomento, ti consiglio la lettura del libro L’alimentazione su misura di Peter J. D’Adamo. Trovi qui la recensione.

3 La storia e l’evoluzione dei gruppi sanguigni

La storia umana è contrassegnata dalla lotta per la sopravvivenza, o meglio, dalla capacità di adattarsi muotevoli condizioni climatiche, ambientali e soprattutto alimentari. Il reale motore dell’evoluzione dell’uomo è stato proprio il cibo e le migrazioni che si sono susseguite per procacciarselo.

Quando i nostri antenati furono costretti a spostarsi da un luogo all’altro, perché affamati, o in fuga dai propri nemici, ebbero l’esigenza di adattarsi a un tipo di alimentazione completamente diversa. Nel tempo, il consumo di nuovi cibi modificò significativamente il sistema digestivo e immunitario e ciò consentì all’uomo di sopravvivere e prosperare nel nuovo habitat. Questi profondi cambiamenti si riflettono sulle notevoli differenze nella distribuzione mondiale dei gruppi sanguigni, ciascuno dei quali sembra aver fatto la sua comparsa in tappe critiche dell’evoluzione umana:

- L’ascesa degli esseri umani verso la cima della catena alimentare (l’evoluzione del gruppo sanguigno 0 ne è l’espressione più completa).

- Il passaggio da un’alimentazione basata sulla caccia e sulla raccolta di frutta e piante selvatiche a un’alimentazione basata su un’agricoltura rudimentale (comparsa del gruppo sanguigno A).

- La fusione delle razze e le migrazioni dall’Africa verso l’Europa, l’Asia e le Americhe (gruppo sanguigno B).

- La mescolanza di gruppi disparati (comparsa del gruppo sanguigno AB).

Ogni gruppo sanguigno racchiude in se il messaggio genetico legato all’alimentazione e al comportamento dei nostri antenati. Pur avendo alle spalle un lungo cammino, molte caratteristiche ci legano ancora ai primi uomini che hanno popolato la Terra.

La comparsa dei gruppi sanguigni

Gruppo sanguigno 0

Non è possibile stabilire con precisione la comparsa dei primi ominidi. Si pensa che l’uomo viva su questo Pianeta da almeno 2 milioni di anni, forse anche di più. I primi ritrovamenti umani provengono dal continente Africano e il gruppo sanguigno che per primo fece la suoa comparsa apparteneva al gruppo sanguigno 0. La vita dei primi uomini era breve, dura e rozza. Si poteva perire per migliaia di ragioni: infezioni, parassiti, fratture e aggressioni da parte di altri animali. Per adattarsi a un clima così ostile, l’uomo doveva usare sia la forza che l’astuzia ed essere vigile in caso di pericolo. Agli inizi si nutriva più che altro di erba, frutta, radici, larve, insetti e carcasse di piccoli animali uccisi da altri predatori. Con il tempo l’uomo raffinò le sue tecniche di caccia, fino a posizionarsi in cima alla catena alimentare, diventando il predatore più temibile della Terra. L’uomo di gruppo 0 prosperò grazie all’abbondanza di carne, ma con il passare degli anni e con il progressivo aumento demografico, la selvaggina divenne via via sempre più scarsa e in molti fuorono costretti a migrare nel disperato bisogno di cibo. Iniziarono così a spostarsi dall’Africa verso i due continenti vicini, l’Europa e l’Asia e in seguito anche nel resto del Pianeta. Ancora oggi il gruppo sanguigno 0 è in assoluto il più diffuso nel mondo.

Gruppo sanguigno A

Durante il periodo Neolitico si verificò il primo cambiamento significativo dello stile di vita e dell’alimentazione. Da qualche parte, tra l’Asia e il Medio Oriente nacquero le prime comunità agricole basate sulla coltivazione di legumi, cereali, verdura, sull’allevamento e le popolazioni vicine ai fiumi e al mare praticavano anche la pesca. Si tratta di un tipo di alimentazione completamente diversa dal precedente. L’adattamento “forzato” a questo nuovo stile di vita, provocò in questi uomini delle profonde modifiche del sistema digestivo e immunitario e ciò consentì loro di poter usufruire dei nutrienti e degli amidi contenuti negli alimenti di origine vegetale, come appunto i cereali e i legumi. Fu proprio in questo nuovo ambiente che si sviluppò il gruppo sanguigno A, ancora oggi concentrato principalmente nel bacino del Mediterraneo.

Gruppo sanguigno B

Il gruppo sanguigno B comparve nelle popolazioni di nomadi che circa 15.000 anni fa migrarono verso le zone montuose dell’Himalaya, facenti parte dell’attuale Pakistan e dell’India. La modifica genetica consentì a questi popoli di fronteggiare il passaggio dal clima caldo e torrido dell’Africa al freddo glaciale delle montagne Himalayane. Nel tempo il gene B si è poi diffuso anche nel resto dell’Asia orientale ed occidentale, ma in ogni caso questo gruppo sanguigno, ancora oggi, rimane circoscritto prevalentemente all’interno del continente Asiatico e in alcune nazioni dell’Europa orientale. I pastori-nomadi di gruppo sanguigno B si distinguevano in due gruppi: uno stanziale, pacifico e dedito prevalentemente all’agricoltura stanziato nel sud-est Asiatico. L’altro, nomade e bellicoso, conquistò i territori del Nord-occidentali del continente Asiatico e dell’est-Europa. Quest’ultimo viveva principalmente di carne e prodotti caseari. Ancora oggi i prodotti caseari, di cui vivevano i nomadi bellicosi, come i mongoli, vengono ritenuti dei civi “barbari” dai popoli Cinesi e Giapponesi, che non contemplano affatto l’uso di latte e derivati.

Gruppo sanguigno AB

Il gruppo sanguigno AB è il più recente, oltre ad essere anche il più raro. E’ infatti presente in meno del 5% della popolazione Mondiale. A differenza degli altri tre, questo gruppo sanguigno non è il frutto di un adattamento alle mutevoli condizioni ambientali ed alimentari, ma si è verificato per la semplice contingenza di una popolazione di gruppo A, con una di gruppo B. Fino a 1.000 anni fa questo gruppo del sangue ancora non esisteva, poi le orde barbariche riuscirono ad invadere e ad avere la meglio sull’esausto Impero Romano. Fu così che il sangue dei vincitori si mescolò con quello dei vinti e il gruppo AB fece la sua comparsa. Non ci sono prove che questo gruppo sanguigno esistesse prima di un millenio fa e prima del 900 A.C. era comunque estremamente raro.

4 Distribuzione dei gruppi sanguigni

La distribuzione nella popolazione varia a seconda delle diverse zone del mondo. In Europa e in Nordamerica dominano rispettivamente i gruppi 0 e A, mentre, come abbiamo già detto nei precendenti capitolo, nel continente Asiatico c’è un altissima concentrazione del gruppo sanguigno B. Il gruppo sanguigno AB è invece raro un po’ ovunque.

Questa tabella riporta grosso modo la distribuzione dei gruppi sanguigni nel Pianeta.

|

|

Caucasici |

Africani – Americani |

Ispanici |

Asiatici |

|

O + |

37% | 47% | 53% | 39% |

|

O – |

8% | 4% | 4% | 1% |

|

A + |

33% | 24% | 29% | 27% |

|

A – |

7% | 2% | 2% | 0.5% |

|

B + |

9% | 18% | 9% | 25% |

|

B – |

2% | 1% | 1% | 0.4% |

|

AB + |

3% | 4% | 2% | 7% |

|

AB – |

1% | 0.3% | 0.2% | 0.1% |

Distribuzione dei gruppi sanguigni in Italia

| Gruppo 0 | Gruppo A | Gruppo B | Gruppo AB | |

| Nord Italia | 41% | 44% | 11% | 4% |

| Centro Italia | 38% | 44% | 13% | 3% |

| Sud Italia | 42% | 20% | 29% | 11% |

5 Combinazioni tra gruppi sanguigni: come determinare il gruppo del sangue del neonato

Vediamo ora com’è possibile calcolare il gruppo sanguigno del proprio figlio, partendo da due dati certi, cioè sapendo già quale sia il gruppo sanguigno del padre e della madre.

| Gruppo del sangue del Papà | ||||||

| A | B | AB | 0 | |||

| Gruppo del sangue della Mamma | A | A o 0 | A, B, AB, o 0 | A, B, o AB | A o 0 | Il gruppo sanguigno di tuo figliò sarà: |

| B | A, B, AB o 0 | B o 0 | A, B, o AB | B o 0 | ||

| AB | A, B, o AB | A, B, o AB | A, B, o AB | A o B | ||

| 0 | A o 0 | B o 0 | A o B | 0 | ||

Come vedi solo nel caso in cui entrambe i genitori siano di gruppo sanguigno 0 è possibile stabilire, con assoluta certezza, il gruppo sanguigno del figlio, che sarà appunto 0. Per questo motivo, per stabilire il gruppo del sangue del bambino, si consiglia sempre di effettuare l’analisi del sangue presso un laboratorio analisi, o un ospedale.

LETTURE CONSIGLIATE

La dieta del gruppo sanguigno 0 del Dott. Mozzi

Per vivere e mantenersi in salute il gruppo 0 deve seguire un’alimentazione basata sulle proteine animali del pesce e della carne. Ha inoltre bisogno di consumare molte verdure e si adatta bene ad alcuni tipi di legumi, ciò che invece non tollera affatto sono…

La dieta del gruppo sanguigno A del Dott. Mozzi

Il gruppo sanguigno A predilige un’alimentazione povera di carne e ricca di prodotti vegetali, come legumi, cereali integrali, verdura e frutta con moderazione. La frutta secca è un ottima fonte proteica, ma lo sono anche le uova e il pesce, che il gruppo A può mangiare senza problemi…

La dieta del gruppo sanguigno B del Dott. Mozzi

Le persone di gruppo B sono dotate di capacità di resistenza alle avversità molto sviluppate, ma la loro salute vacilla quando si segue un’alimentazione non idonea. Essi possono consumare la maggior parte dei prodotti di origine vegetale e animale, ma devono stare molto attenti adl alcuni alimenti…

La dieta del gruppo sanguigno AB del Dott. Mozzi

Il gruppo sanguigno AB è in assoluto il più recente e il più raro. Esso è il frutto dell’unione di due gruppi sanguigni, il gruppo A e il gruppo B. Anche la dieta è una via di mezzo tra quella di questi due gruppi sanguigni, nel senso che la maggior parte dei cibi dannosi per uno dei due gruppi sanguigni, molto probabilmente lo sarà anche per il gruppo AB…